肺の発達とCOPD

低体重で生まれた子供が

成人後にCOPDとなるリスク

幼少時からのCOPD

COPDに関する研究は、1960年ごろから始まりました。「喫煙習慣が大きな原因の中高年者の病気」とされてきましたが別の原因として、その頃すでに、肺の異常は幼少期から始まるのではないか、とも疑われていました。

肺は、気道と呼ばれる気管支、さらにその先にある細気管支を経て、先端にある薄い膜構造からなる多数の肺胞を経て、血液中に酸素を取りこみ、二酸化炭素を体の外に吐き出す働きをしています。半世紀以上にわたる膨大な研究成果で、COPDは、細気管支から始まるらしいこと、喘息とは異なる機序で起こることなどがはっきりしてきました。しかし、喫煙歴がないのに幼少時から喘息やCOPDに近い症状を訴える人が少なくないことも判明しています。さらに肺の発達段階の研究が進み、細胞から遺伝子に至るまでの働きや免疫についても明らかになってきました。

心臓などの内臓は生まれたときは、成人の構造に近いミニチュアですが、肺は胎児から思春期に至るまでの成長期に構造を変えながら成長していきます。身体の発育が未熟のまま出生した乳児は未熟児と呼ばれています。以前は、出生時の体重が2.5キログラム未満の新生児を指しましたが、現在では、厳密に妊娠時からの週齢で表すことになっています。

肺が未成熟で生まれた新生児のための治療は、肺の中に注入して肺を広げる効果を発揮する人工サーファクタント(肺胞を膨らませる界面活性物質)の発明、積極的なステロイド薬の投与、人工呼吸器の使用で、1970年代前半には生存率が25%であったのが現在では90%以上に達しています。人工サーファクタント治療を受けた人たちは、中年になってきました。それとともにCOPDの新たな原因として妊娠初期の胎児期からの健康管理の重要性が指摘されています。さらに疫学調査では、37週齢以前の出生児は、循環器・呼吸器系、中枢神経系、糖尿病など代謝性疾患の発症比率が高いことが知られていますが、これも従来、報告されてきたCOPDの疫学データに類似しています。

肺の成長と発育

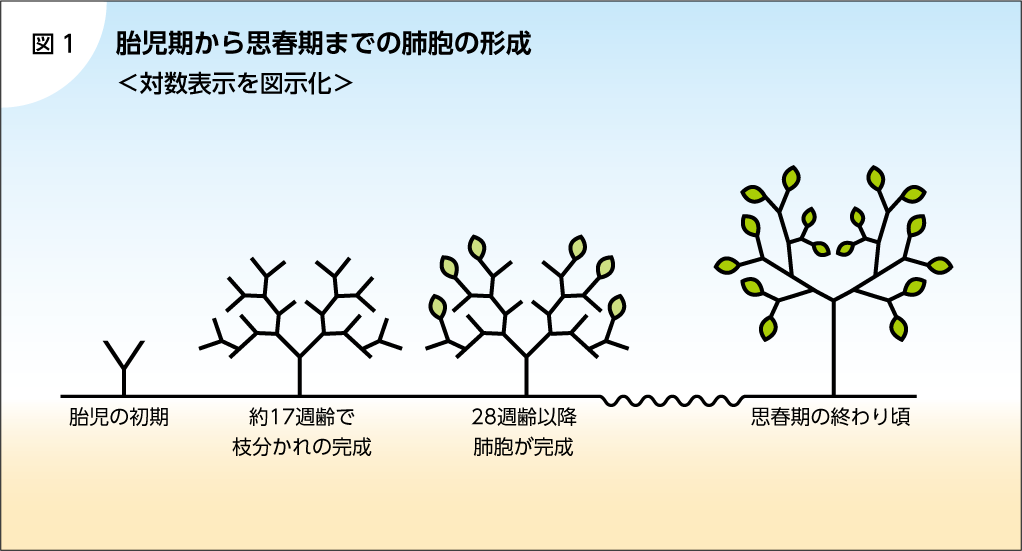

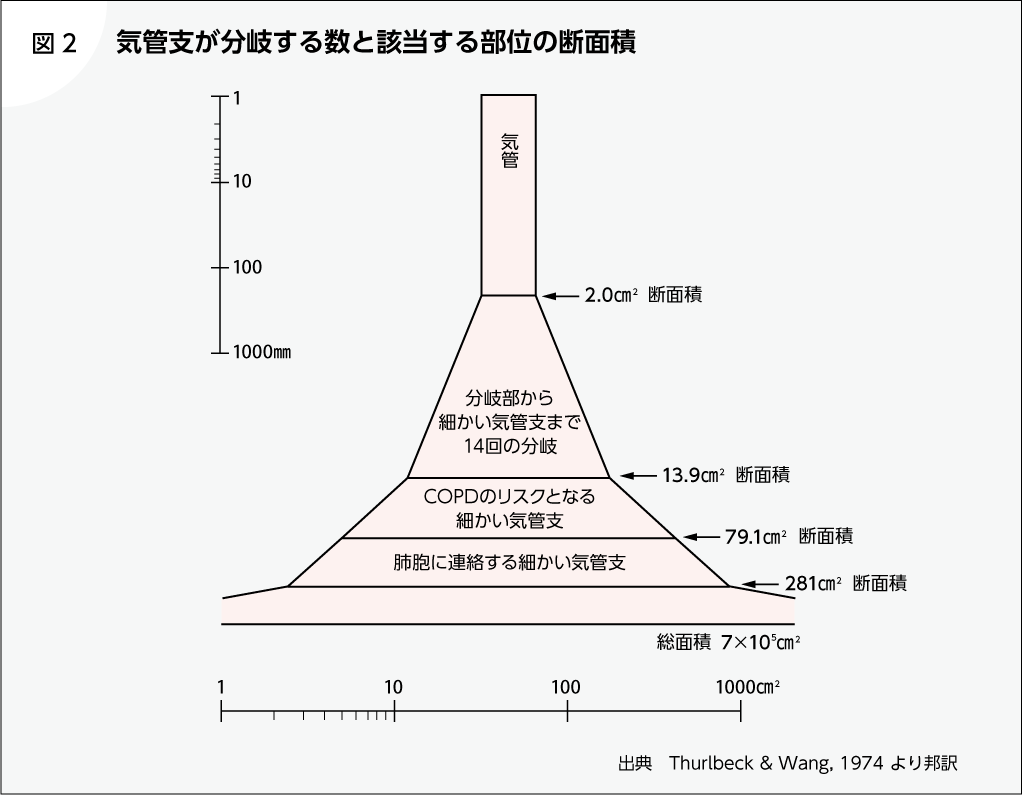

肺が成長し、気管支、肺胞と次第に完成していく様子は、木が芽を出し、二つの枝を作りだし、さらにその枝が二つに分かれることを繰り返し、小枝の先端に葉ができていく様子に似ています。細い小枝が細気管支であり、葉が肺胞に相当します(図1)。枝は2倍、さらに2倍を繰り返しその先端に肺胞ができ上がっていきます。その結果、肺胞の総面積は、テニスコートに相当する膨大な広さになります。計算で求めた肺の容積と気管支が細かく分かれていく段階での体積と総面積を示すと図2のようになります。

気管支の枝分かれは妊娠の約17週齢ごろまでの早い段階で完了します。この枝分かれですでに異常を認めることがあります。次いで各枝の先端に腺房と呼ばれる肺胞の前段階の構造ができていきます。28週齢以降に成人の肺胞に近い構造ができ始めます。薄い膜状の構造の肺胞が広がった構造を保つのに必要なサーファクタントの産生は、妊娠の後期で出産に近い時期から始まります。肺胞の形成は、思春期の終わりごろにようやく終わります。肺活量は、20~25歳で人生のピークに達し、その後は緩やかに低下していきますが、肺は成長期が終われば、間もなく老化期に入っていく臓器です。

吸い込んだ空気は、細気管支を経て肺胞に達し、細気管支の断面積と肺胞の全容積は効率よく働きができるように一定になっていますが、発達期に肺の重い病気を経験した人たちのなかにはこのバランスが悪くなっている人たちがいます。バランスの悪い状態は研究者の間では「ディスアナプシス」と呼ばれています。

健康な肺に育てる

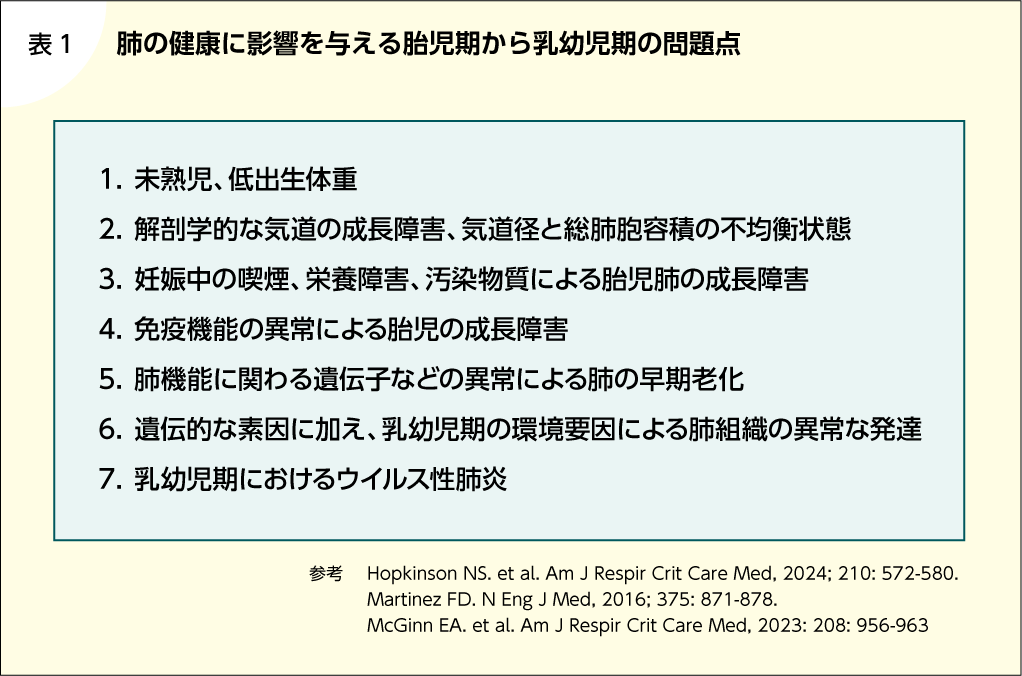

胎児期を含めた肺への悪影響はさまざまな原因が指摘されています(表1)。その結果、COPDと同じような労作時の息切れや、咳、痰の症状を起こし、また、一時的に症状が悪化する「増悪」を起こします。増悪が重症であれば、入院治療が必要になります。また、ふだんの生活でも労作時の息切れを認め、健常児と同じような運動についていけなくなります。なかには身長や体重の発育も低下することがあります。体格は同じ程度に成長しているのに思うように運動ができない運動障害の理由となることがあります。さらに最近の研究では幼少時の肥満が「ディスアナプシス」を起こしやすいことが指摘されています。

肺の成長、発育が遅れた子供たちの一部では、遅れを取り戻す「キャッチアップ」という現象がみられることが分かっています。「キャッチアップ」をできるだけ働かせるためには、幼少時での重い気管支炎や肺炎を避けること、妊娠中の禁煙、出生後は周囲の喫煙や有害物質の吸入の回避を厳守すること、思春期からの喫煙をやめさせることなどがあります。子供のころの肺活量の約30%は、母親の肺活量に関係していることや、祖母が喫煙すると母親が喫煙しているかどうかに無関係に子どもの喘息のリスクが高くなると言われています。おそらく「ディスアナプシス」が関係している可能性があります。

未熟児の肺を守る

未熟児肺とCOPDとの関係は、最近、COPD研究では大きなテーマとなっています。その問題点は、1)肺がもっとも良好な発育のための条件はなにか、2)その後に気道が過敏となっていき喘息的な症状をもたらす原因の究明、3)正常な発育を妨げるタバコ煙など環境要因、室内汚染、職業的な曝露被害、有害物質の吸引に加え、新型コロナウィルス感染症など感染症の予防、です。

肺機能は生後、成人まで変化していきますが正常推移型、早期低下のCOPD型、幼児期喘息型、最初から低下型があることが知られています(図3)。幼児期の重症喘息がCOPDである可能性がありますが、このようなCOPDでは成人の場合と同じような吸入薬による治療でよいのか、という疑問があります。幼少時発症型COPDの予防法や治療法についての研究や注意点に関する研究が進められています。

全世界ではすでに7億人以上の未熟児が成人期に達しています。また、毎年1,500万人以上の未熟児が誕生していますがその80%以上は32週齢~37週齢で生まれています。

新生児集中治療室(NICU)は、早産児や先天性疾患や呼吸障害などをもって生まれた赤ちゃんの集中治療を行う場所です。わが国の新生児死亡率は、出生児1,000人あたり、0.9です(世界保健機関データ、2018年)。同年の比較では、韓国1.5, 米国3.7、スウェーデン1.6, 中国5.1などで新生児死亡率の低さは、わが国は世界で最高の水準に達しています。

幼児期に発症するCOPDは、成人で発症する背景とは大きく異なっています。低体重児、未熟児の肺の健康を守るためには成人期からのCOPD診療では、遅すぎるという意見があります。

新生児集中治療室での治療が奏功しても幼児期、学童期を経て成人期に至る全期間を通じ、悪化させず、キャッチアップを期待するような社会的な呼びかけは極めて大切です。

「ディスアナプシス」を早期に発見し、できるだけ早いうちに健康管理の注意を与える仕組みが重要です。